Chapitre Un, 1919 - 1920 - le Tigre battu :

Clemenceau était fatigué, il dormait à peine une heure par nuit. Cependant, il ne prit pas de vacances. Un labeur écrasant attendait encore cet homme de soixante-dix-huit ans : établir les traités qui fixeraient le sort des Balkans et régleraient la succession des Hasbourgs ; faire ratifier celui de Versailles ; présider au renouvellement des assemblées législatives et municipales dont le mandat était expiré depuis longtemps.

Hélas ! Il ne devait pas retrouver le support d'une espérance générale comme en 1917, ni celui d'un enthousiasme exalté comme en novembre 1918.

Rarement popularité se détériora su promptement. Certes, la légende restait puissante. Mais de tous cotés surgissaient les oppositions. La classe ouvrière, les socialistes, et les admirateurs de la révolution d'Octobre voyaient dans le Vieux le principal obstacle à la naissance de l'age d'or. Chez les intellectuels s'affirmait une tendance résolument hostile à « l'esprit des tranchées ». En revanche, le Français moyen, sans parler des ultra-nationalistes, se plaignait des concessions faites aux Allemands, et surnommait l'ancienne idole « le Perd la Victoire ».

Au Parlement, les socialistes traitaient le Tigre de dictateur, et Briand1 répandait partout des germes empoisonnés.

Mandel2 s'efforçait de le contrecarrer, mais suscitait beaucoup de haines. Il desservait souvent son patron. Ainsi lorsque, parlant des prochaines élections présidentielles, il tint ce propos que Deschanel, effaré, courut rapporter à Poincaré :

« Nous ferons une élection à la Sixte Quint et nous ferons de la présidence ce qu'elle n'a jamais été jusqu'ici. ».

Pendant que Clemenceau se consacrait à la conférence, des députés avaient enfanté un monstre, une nouvelle loi électorale : scrutin de liste avec proportionnelle et prime à la majorité. C'était le système contre lequel Clemenceau s'était déchaîné pendant un tiers de siècle.

Il refusa de déposer le projet de loi électoral avant la ratification du traité dont la discussion commença le 26 septembre.

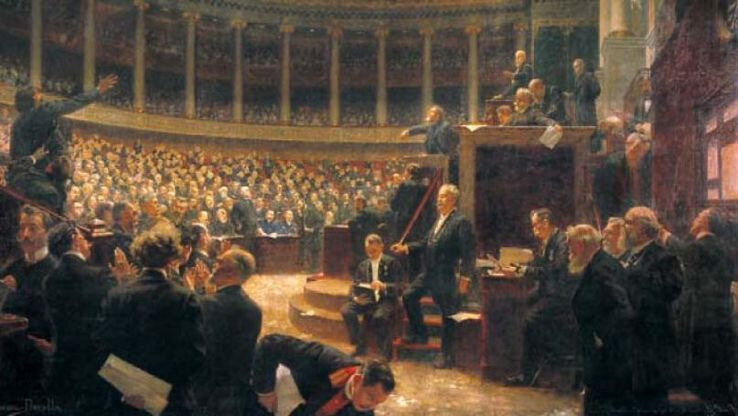

Après l'exposition d'André Tardieu, commissaire du gouvernement, les débats furent d'une âpreté, d'une agressivité singulières. Les critiques tombaient comme grêle. Dans l'ensemble, la Droite dénonçait le maintien, voire le renforcement de l'unité allemande. Elle s'insurgeait contre la création des États faibles et disparates qui se partageaient les dépouilles de l'Autriche-Hongrie.

La Gauche, défendant les minorités ethniques, aurait désiré un morcellement plus grand encore. En revanche, elle défendait l'unité allemande où elle ne voyait nul danger depuis la chute du régime impérial, et reprochait aux Quatre d'avoir voulu y porter atteinte.

Le député Barthou demanda ce qui arriverait si le Sénat américain ne ratifiait pas. Clemenceau répondit : « Le traité demeurerait, il faudrait l'appliquer. ».

L'hypothèse, d'ailleurs, lui paraissait absurde : « S'il y avait une Société des Nations dont les Etats-Unis ne feraient pas partie, ce serait, je l'avoue, une singulière ironie de la destinée. ».

Le Tigre répondit aux détracteurs du traité. Il n'en contesta pas la faiblesse, mais, reprenant sa vieille formule sur la Révolution, il dit d'une manière non moins inexacte que c'était un bloc. Il termina en proclamant : « La paix est une guerre poursuivie par d'autres moyens… La vie n'est qu'une lutte. Cette lutte, vous ne la supprimerez pas !!! ».

La Chambre n'avait pas la liberté du Sénat américain. Devant quel vide se serait trouvé le pays si elle avait émis un vote hostile ? Elle ratifia donc par 372 voix contre 53 et 72 abstentions.

En ce même mois de septembre furent signés la plupart des traités qui créaient une nouvelle Europe centrale et orientale, vouée à disparaître en moins d'une génération. Piège mortel pour la paix du monde.

On pouvait enfin revenir à la politique intérieure, aux délices du jeu parlementaire. Il y eut le 15 octobre un débat orageux au sujet de la date, et surtout de l'ordre des futures élections. Malgré Briand et la colère de nombreux députés, Clemenceau exigea que les législatives eussent lieu avant les sénatoriales.

Le Tigre s'attira d'autres animosités en disant au cours d'un débat budgétaire : « Il faudra demander à l’impôt tout le nécessaire sous des formes qui tiennent compte des inégalités sociales. ».

Or, le grand capitalisme était bien résolu à gagner les élections. Dans cette intention, il pratiquait un sérieux brassage des mares républicaines. Puisque le socialisme était devenu u ennemi vraiment redoutable, il ne pouvait plus être question de ces vastes rassemblements qui groupaient les gauches et l'Alliance démocratique sous la bannière de l'anticléricalisme. D'ailleurs, les passions religieuses s'étaient apaisées pendant la guerre, et les provinces recouvrées amenaient du renfort à l'église.

On revint donc à l'idée d'une grande coalition conservatrice telle qu'on n'en avait pas vu depuis l'affaire Dreyfus, une coalition où les radicaux, détachés des socialistes, voisineraient avec les catholiques, auxquels on donnerait des apaisements mesurés.

Adolphe Carnot3, président de l'Alliance démocratique, trouva la formule qui permettrait la réconciliation : laïcité absolue de l’État et de l'école comme sauvegarde de l'absolue liberté de conscience.

Le Comité du commerce et de l'industrie, et l'Union des intérêts économiques qui, évidemment, ne manquaient pas de fonds, soudèrent la formation à laquelle on donna le nom de « Bloc national ». Quel en serait le chef ?

Mandel, suivant son idée, avait incité Clemenceau à nommer Millerand haut-commissaire dans les provinces recouvrées. On sollicita l'ancien militant socialiste de prendre la tète du Bloc national et de coiffer les listes qu'il présenterait à Paris. Millerand accepta. Par un de ces extraordinaires retournements que le peuple souverain n'essaie même pas de comprendre mais qui ne sauraient effaroucher ses représentants, Barrès fut son coéquipier : « Pourquoi je marche avec Millerand ? Parce qu'il faut maintenir l'union et barrer la route au bolchevistes. Parce qu'il faut fonder un grand parti de républicains sociaux et nationaux qui permette dans la prochaine Chambre la stabilité gouvernementale et, par suite, les travaux de reconstitution française. », a écrit l'auteur de « Leurs Figures ».

Clemenceau semblait regarder tout cela de haut, avec un certain détachement. Il laissa voter la loi sur les dommages de guerre qui, rendant l’État responsable des indemnités dues aux sinistrés, allait causer la ruine irrémédiable des finances publiques.

Il y avait des groupes d'opinion qui rendaient la Constitution responsable des erreurs commises pendant la guerre et voulaient la modifier. On réclamait particulièrement un renforcement de l’exécutif.

Clemenceau décida de manifester nettement ce qu'il pensait de cette question et de toutes les autres. Il se rendit à Strasbourg où Millerand, haut-commissaire, l'entoura de soins attentifs et peu désintéressés.

Le 4 novembre, Clemenceau prononça dans la grande salle de l'Orangerie un discours-fleuve qu'il est troublant de comparer à ceux des années 1880-1885. Quelle évolution !!! L'homme de fer n'avait pas échappé à la pression que le temps exerce sur les idées.

Après avoir longuement parlé de la guerre et du traité, le président en vint à cette Constitution qu'il avait si ardemment combattue, qu'il s'était acharné à vouloir réviser. Maintenant, il lui accordait une sorte de protection méprisante : « Je la crois médiocre. Elle n'en n'a pas moins le mérite capital de se trouver là et de nous avoir porté des extrêmes périls au succès triomphal. Pratiquée avec ménagement, notre loi constitutionnelle peut encore servir, tandis que je ne verrais pas sans crainte l'amorce des développements oratoires sur toutes les Constitutions qui sont ou pourraient être. ».

Le Vieux avait appris que la valeur d'une Constitution dépend totalement de ceux qui l'appliquent, et que la plus incohérente d'entre elles peut se révéler excellente si l'on sait en user. Il dit, et quoiqu'il parlât du passé, sa mise en garde était prophétique : « Le mal dont nous souffrons est moins dans l'insuffisance des moyens d'action que dans la carence des caractères. ».

Il prêcha passionnément l'union, « la nécessité supérieure de l'union. », puis sortit toutes ses griffes pour attaquer le bolchevisme avec lequel ce fils de la Révolution française n'admettait aucun compromis. Frémissant d'ardeur et de passion comme en sa jeunesse, il poussa un dernier cri de guerre : « Entre eux et nous, c'est une question de force. »

La France en retentit et, apparemment, ne retint pas autre chose du discours.

Les hommes du Bloc national firent placarder la fameuse affiche représentant l'homme au couteau entre les dents.

Les socialistes ripostèrent aussitôt en déclenchant une grève des imprimeurs destinée à paralyser la campagne électorale. C'était une fausse manœuvre, car un accord intervint, en vertu duquel parurent chaque jour deux feuilles communes où chaque journal avait sa petite place. Les quotidiens qui soutenaient le Bloc national étant de beaucoup les plus nombreux, la Gauche fut fortement désavantagée.

Si la popularité du Tigre avait baissé, son prestige restait immense, et la plupart des candidats se réclamaient de lui.

De la sorte se produisit un événement tel que l'Histoire, pourtant si paradoxale, de la IIIe République, n'en n'avait pas encore enregistré. Grace au dernier jacobin, grâce a celui qui avait flétri la modération d'un Gambetta, le scrutin du 16 novembre valut à la France la Chambre a plus réactionnaire élue depuis la fin du XIXe siècle.

Le directeur de l'Action française lui-même, Léon Daudet4, entrait au Palais-Bourbon. On voyait reparaître les « notables » restés dans l'ombre pendant une génération. La nouvelle Chambre qu'on appela « Bleu-horizon » à cause du grand nombre d'anciens combattants, compta parmi ses membres un Audiffret-Pasquier, un Harcourt, un Lasteyrie, un Dufaure, un Xavier de Magallon, légitimistes ; un Le Provost de Launey et un Cassagnac, bonapartistes. Le général de Castelnau, le général de Madhuy, « l'as des as » René Fonck, voisinèrent avec les Wendel5 et d'autres rois de l'industrie et de la finance.

Aussitôt après le élections, le président s'accorda quelques jours de repos et gagna sa Vendée natale.

Ce fut pendant ce voyage, alors qu'il se promenait à La Tranche, au bord de la mer, en compagnie de Mordacq6, que le Vieux dit brusquement à son collaborateur : « Depuis quelques temps Mandel ne cesse de me répéter que, dans les couloirs, on songe à me porter à la présidence de la République. Poincaré ne peut rester. Deschanel se déroberait devant moi. Qu'en dites vous ? »

Le général répondit : « Votre gloire n'y gagnera rien. Qui sait même si vous n'y laisseriez pas des plumes ? Vous n’êtes pas de taille pour ce genre de besogne. ».

En quoi il voyait juste. Clemenceau fut-il convaincu ?

Le 8 décembre eut lieu la première séance de la nouvelle Chambre. Au nom des députés d'Alsace et de Lorraine, le représentant de la Moselle, François, lut une déclaration bouleversante : « Héritiers légitimes des protestataires de Bordeaux, nous tenons, au moment où nous prenons possession de leurs sièges demeurés vacants pendant près d'un demi-siècle, à signifier à l'Allemagne et au monde entier que l'Alsace et la Lorraine n'ont jamais cessé d'appartenir à la famille française. ».

En écoutant cela, Clemenceau, comme il le dit, vibra et s'emballa : « Frères d'Alsace et de Lorraine… la France victorieuse vous reçoit sur son cœur... ».

Il reçut tant d'acclamations que son expérience, son scepticisme, furent mis en défaut. Il crut à la fidélité de cette Assemblée, il crut à sa volonté de lui confier la magistrature suprême.

Il oubliait qu'une étrange fatalité semble condamner les députés à sacrifier l'homme sous l'étendard duquel ils furent élus, et à trahir la volonté de leurs mandants. Il y avait eu l'exemple de Gambetta, il y avait celui de Caillaux7. On devait voir la Chambre du Cartel des Gauches se jeter dans les bras de Poincaré, celle du Front Populaire abdiquer devant Pétain, celle d'octobre 1945 placée sous le signe de de Gaulle obliger de Gaulle à partir au bout de trois mois, celle du Front Républicain remettre le pouvoir au même de Gaulle…

Clemenceau ne craignait apparemment rien de tel lorsque, le 9 décembre, il dit à Mordacq : « J'ai pris hier une grave résolution, j'ai décidé de me laisser porter à la présidence de la République. Je ne puis faire autrement. Je le dois au pays. »

Le Tigre, jamais en peine de contradiction, ne considérait plus la présidence de la République inutile comme la prostate.

Vers le 15 décembre, aucun doute ne subsistait nulle part. Clemenceau allait poser sa candidature. Cependant, le Tigre déclarait ne rien savoir, continuait à préparer ostensiblement sa retraite. Il ne gardait mème pas son siège de sénateur.

Défi ? Coquetterie ? Il voulait vraiment être porté, en apparence malgré lui.

Pour des raisons variées, facilement compréhensibles, ni Briand, ni Poincaré, ni Foch, ne voulaient voir le Tigre à l’Élysée. Deschanel rêvait d'y entrer.

Les uns et les autres menaient des campagnes souterraines, mais sans trop d'assurance. Sauf Briand. Il était farouchement résolu à dresser devant son ennemi un mur infranchissable. Il s'assura d'abord de Deschanel dont il sut vaincre les appréhensions et les scrupules, puis, ayant découvert en bon stratège quel était le point faible du dispositif adverse, il dirigea son attaque dans cette direction.

Clemenceau avait heurté beaucoup de catholiques en s'opposant aux cérémonies religieuses que le cardinal Mercier souhaitait organiser pour célébrer la paix. Il s'était aliéné l’archevêque de Paris lors de l'incident du Te Deum. Il avait refusé de rencontrer le cardinal Vico, légat du pape, venu assister aux fêtes commémoratives de la consécration du Sacré-Cœur.

Or il existait à la Chambre un mouvement très net en faveur d'une reprise des relations avec le Vatican. Clemenceau n'en rejetait pas le principe, mais il refusait absolument le retour à l'ancien état de choses, et surtout la présence d'un nonce à Paris.

Probablement à l'instigation de Briand, Deschanel fit savoir au cardinal Gasparri, secrétaire d’État, que sa position à lui était exactement contraire. Il effectua indirectement une démarche analogue auprès du général de Castelnau qui ne pardonnait pas à Clemenceau d'avoir refusé, par sectarisme pensait-il, de le nommer maréchal.

Briand attaqua en personne le député du Nord, Grousseau8, très influent sur ses collègues catholiques. Il dit la fameuse phrase qui devait bouleverser cette fraction du Parlement : « Si Clemenceau va à l’Élysée, c'est un bel enterrement civil en perspective. »

Grousseau, fort ému, alla voir Clemenceau qui céda à son démon et s'amusa de lui : « Mais, dit-il, je ne suis candidat à rien, sauf à la retraite. »

Le brave homme posa nettement la question des relations avec le Vatican. Le Tigre fut catégorique : il ne rouvrirait jamais la nonciature.

Il renonçait du coup à un nombre important d'électeurs. Briand pouvait se frotter les mains : il avait réussi à former contre le Père la Victoire l'alliance du Saint-Siège et des socialistes. Rien, cependant, n'était encore perdu si Clemenceau daignait sortir de l'équivoque où il se complaisait. Loin de là : il interdit à son cabinet d'envoyer à la presse une note précisant qu'il accepterait de se laisser porter candidat.

Candidat, Deschanel ne l'était d'ailleurs pas non plus, du moins officiellement, quand le 13 janvier, il fut triomphalement réélu président de la Chambre. Briand et Grousseau avaient organisé une « manifestation spontanée ». Leurs amis crièrent : « A Versailles, à Versailles !!! ». Et les socialistes, en écho : « A bas Clemenceau, vive l'amnistie !!! ». Et Briand dit très haut à Deschanel : « Vous comprenez, maintenant ? ».

Deschanel avait compris. Il posa sa candidature.

Foch, à son tour, lança une offensive. L'abbé Wetterlé9 publia dans les couloirs que le maréchal regarderait l'entrée de Clemenceau à l’Élysée comme une calamité politique. Foch eut beau démentir, le Tigre ne le crut pas.

Clemenceau permit enfin l'impression de bulletins à son nom.

L'assemblée préparatoire vota au Sénat le 16 janvier. Les Briand, les Barthou, les Painlevé10, les Grousseau, les Wetterlé, se démenèrent. Castelnau disait à qui voulait l'entendre : « Je vote pour Deschanel ».

Aucun des conjurés ne s'attendait pourtant à remporter la victoire et la proclamation du résultat fut suivie d'un silence total qui trahissait la stupeur, l'inquiétude, peut-être le remords. Deschanel avait obtenu 408 voix. Clemenceau 389.

Immédiatement Jean Martet11 alla porter au président du Sénat une lettre hautaine où Clemenceau « retirait à ses amis l'autorisation de poser sa candidature. », ajoutant que s'ils passaient outre et obtenaient une majorité de voix, il refuserait ainsi le mandat confié.

Les ministres et beaucoup de personnalités étaient accourus rue Saint-Dominique. Quan tout fut consommé, ils se retirèrent peu à peu.

Le lendemain, jour de l'élection présidentielle, au lieu de se rendre à Versailles, le Tigre alla en Normandie dans sa maison de Bernouville, puis chez Claude Monet à Giverny.

A son retour, il apprit que Deschanel était élu et comptait venir le saluer. Il refusa de le recevoir. Les membres de son cabinet reçurent à sa place le futur président de la République, auxquels ils ne présentèrent ni vœux ni félicitations.

Il y eut un dernier Conseil des ministres à l'issue duquel Poincaré, selon le mot de Mandel, roula Clemenceau en le persuadant qu'il n'avait jamais agi contre lui. Millerand format le gouvernement. Son attitude avait beaucoup changé depuis qu'il était sûr de son fait. Son ministre de l'Intérieur fut Steeg12, un ami de Caillaux et de Malvy13, son ministre de la Guerre André Lefèvre, un adversaire acharné du Traité.

Les adieux du Conseil suprême furent nobles et très émouvants. Lloyd George rendit un magnifique hommage à l'homme qu'il avait tant de fois combattu. En privé, il lui dit : « Cette fois, ce sont les Français qui ont brulé Jeanne d'Arc. ».

La chute du géant, devant laquelle le monde resta confondu, provoqua peu d'émotion chez les Français.

En quittant la rue Saint-Dominique, le Tigre, fanfaronnant, avait crié : « Évohé ! ». Cependant, « l'orgueil forcené, selon l'expression de Barrès14, qui était avec l'énergie et le courage, l'essentiel de sa personnalité, cet orgueil avait reçu une inguérissable blessure. Jusqu'à la fin de sa vie, le Vieux, malgré son stoïcisme, devait garder une amertume profonde.

1 Aristide Pierre Henri Briand, né le 28 mars 1862 à Nantes, et mort le 7 mars 1932 à Paris, est un avocat et un homme politique, qui a été onze fois président du Conseil et vingt-six fois ministre sous la Troisième république. Il a joué un rôle essentiel dans les relations internationales après la Première Guerre Mondiale.

2 Georges Mandel, de son vrai nom Louis Rothschild, né le 5 juin 1885 à Chatou, et assassiné le 7 juillet 1944 en forêt de Fontainebleau par des miliciens. C'est un homme politique de l’entre-deux-guerres et un résistant français. Jeune journaliste, collaborateur de George Clemenceau à l'Homme libre, il le suit sur les chemins de la politique en devenant un de ses attachés de cabinet en 1908. Lorsque son vieux directeur accède à la présidence du Conseil en novembre 1917, il devient son chef de cabinet. Une longue carrière politique lui est ouverte dans le camp conservateur après la Grande Guerre. Son assassinat en juillet 1944 dans la France occupée, s'inscrit parmi les très nombreuses exactions de représailles commises par la Milice française sur tout le territoire après l'exécution, par la Résistance, du chef de la propagande vichyste Philippe Henriot.

3 Adolphe Carnot), né le 27 janvier 1839 à Paris et mort le 21 juin 1920 (à 81 ans) à Paris également, est un chimiste, géologue, homme politique et homme d'affaires français.

4 Léon Daudet1 est un écrivain journaliste et homme politique français, né le 16 novembre 1867 dans le 4e arrondissement de Paris, et mort le 30 juin 1942 à Saint-Rémy-en-Provence. Républicain converti au monarchisme antidreyfusard et nationaliste clérical, député de Paris de 1919 à 1924, il fut l'une des principales figures politiques de l'Action française et l'un des collaborateurs les plus connus du journal du mouvement.

5 La famille de Wendel est une dynastie industrielle de maîtres des forges, propriétaire d'aciéries en Lorraine, présente dans l'industrie depuis trois siècles. Elle joua un rôle politique significatif de la Restauration jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale.

6 Jean Jules Henri Mordacq (1868-1943) est un officier général, commandant de corps d’armée français à la fin de sa carrière. Jeune officier de zouaves en Afrique puis officier légionnaire en Indochine, il s'illustre au cours de la Première Guerre Mondiale en colonel-commandant le 159e régiment d'infanterie, puis la 88e brigade alpine et la 90e brigade d'Afrique et enfin la 24e division d'infanterie. Le président du Conseil et ministre de la Guerre Georges Clemenceau le nomme chef de son cabinet militaire le jour de son arrivée au pouvoir fin 1917. Il occupe ces fonctions de novembre 1917 à janvier 1920.

7 Joseph Caillaux, né au Mans le 30 mars 1863 et mort à Mamers le 21 novembre 1944, est un homme politique français. Disciple de Pierre Waldeck-Rousseau, il commence sa carrière politique parmi les républicains modérés, adhérant à l'Alliance républicaine démocratique à sa création, en 1901. Il est ministre des Finances de Waldeck-Rousseau, avant de rejoindre dans les années 1910 le Parti radical, dont il devient rapidement l'une des principales figures. Instigateur de l’impôt sur le revenu et partisan d'un pacifisme libre-échangisme, ses prises de positions et sa personnalité suscitent une haine véhémente parmi ses anciens amis et la droite nationaliste, qui mènent contre lui de violentes campagnes de presse. L'une d'elles débouche sur le meurtre de Gaston Calmette, directeur du Figaro, par son épouse, Henriette Caillaux ; cet événement, avec sa propre condamnation pour « intelligence avec l'ennemi » pendant la Première Guerre mondiale, met en suspens sa carrière politique. Revenu sur le devant de la scène politique avec le Cartel des Gauches, il voit son attachement au libéralisme économique et à l'orthodoxie financière l'éloigner peu à peu de ses amis de gauche. Devenu vice-président puis président de la Commission des Finances du Sénat, il pèse sur la politique financière de la France jusqu'en 1940.

8 Henri-Constant Grousseau, né le 17 juin 1851 à La Jarrie, et décédé le 12 octobre 1936 à Versailles, est un universitaire et homme politique français.

9 Émile Wetterlé, né à Colmar le 2 avril 1861 et mort à Ouchy près de Lausanne le 24 juillet 1936, est un prêtre, journaliste et homme politique français d'origine alsacienne.

10 Paul Painlevé – 1863 – 1933 - est un mathématicien et homme politique français. Député, ministre de la Guerre, de l'Instruction, et président du Conseil de 1910 à 1917. Et à nouveau ministre de la Guerre, président de la Chambre des Députés, président du Conseil, et ministre de l'Air, de 1919 à 1933.

11 Jean Martet, né à Angers le 31 décembre 1886, et mort en 1940, est un poète, dramaturge, et romancier français.

12 Théodore Steeg est un homme politique français, né le 19 décembre 1868 à Libourne, et mort le 19 décembre 1950 à Paris. Après la Guerre, il fait un passage remarqué au ministère de l'Intérieur, essentiellement consacré au rétablissement des moyens des communes, dont l'état financier était préoccupant. Il est ensuite élu président de la commission d'administration générale, départementale et communale, avant d'être nommé en juillet 1921 gouverneur général de l'Algérie.

13 Louis-Jean Malvy, Louis Malvy, né à Figeac le 1er décembre 1875, et mort à Paris le 10 juin 1949, est un homme politique radical français.

14 Maurice Barrès, né le 19 août 1862 à Charmes, et mort le 4 décembre 1923 à Neuilly-sur-Seine, est un écrivain et homme politique français, figure de proue du nationalisme français.

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F94%2F29%2F347455%2F131521992_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F58%2F77%2F347455%2F131149051_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F69%2F56%2F347455%2F131090582_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F41%2F07%2F347455%2F131039842_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F14%2F347455%2F65749016_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F44%2F347455%2F65658020_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F88%2F347455%2F64762918_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F98%2F347455%2F60122316_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F61%2F347455%2F27908141_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F9%2F298788.jpg)